Émissions de CO2 : la respiration des sols forestiers sous surveillance

Publié par Bourgogne-Franche-Comté Nature, le 29 avril 2025 660

À la recherche de solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, les scientifiques se tournent vers la terre des forêts.

Pourquoi se préoccuper de la question du carbone dans les sols ?

C’est un levier pour atténuer les émissions de CO2 responsables du changement climatique. Cela fait écho à l’initiative « 4 pour 1 000 » lancée en 2015 lors de la COP 21. L’ambition est d’augmenter de 4 ‰ la quantité de carbone dans les sols, qui sont de gros réservoirs de carbone, ce qui ferait autant de carbone en moins dans l’atmosphère. Les sols forestiers sont particulièrement riches en carbone. On estime qu’environ 40 % des stocks de carbone continentaux se trouvent dans les forêts, dont 60 % dans leurs sols et leur litière en forêts tempérées. Il s’agit de trouver ce qui permettrait d’amplifier le stockage, mais aussi de surveiller que ce puits de carbone reste fonctionnel. Or on s’aperçoit que le stockage par les écosystèmes forestiers a tendance à baisser, voire que ceux-ci deviennent source de CO2.

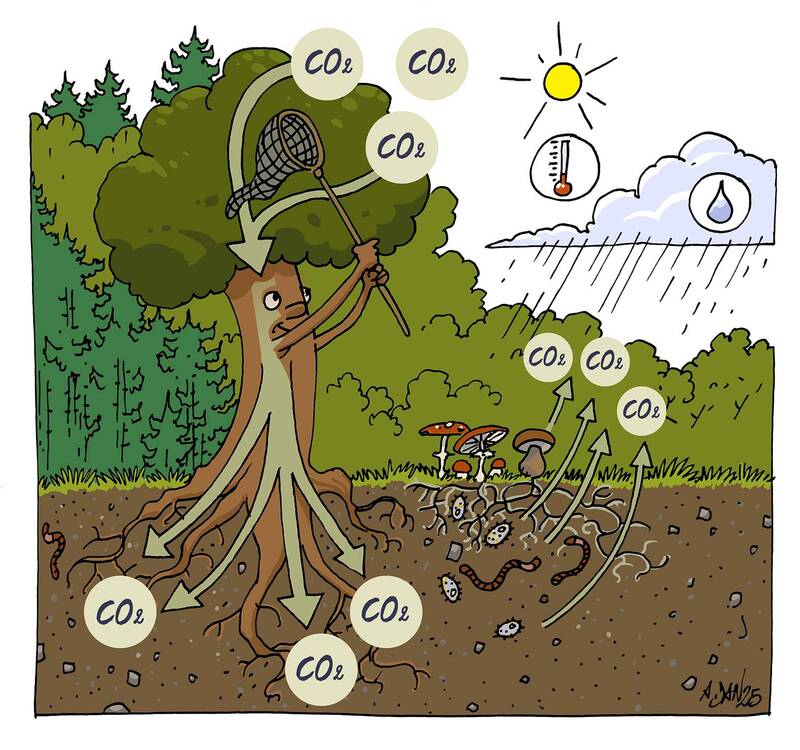

Comment un puits peut-il se transformer en émetteur ?

Les échanges de carbone vont dans les deux sens. Selon comment s’équilibre la balance, le bilan carbone est positif ou négatif : la forêt est une pompe à CO2 car elle piège du carbone grâce à la photosynthèse. Mais la respiration de l’écosystème génère des émissions : la respiration des arbres, et la respiration des micro-organismes du sol, bactéries et champignons. C’est à cette dernière, dite hétérotrophe, que nous nous sommes intéressés. Deux paramètres jouent un rôle essentiel : la température, qui peut accroître le processus microbien de respiration, et les précipitations. Si l’humidité peut limiter la hausse de la respiration, une répartition différente des pluies sur l’année due au changement climatique aura aussi un impact, encore mal connu.

Sur quoi ont porté vos récentes recherches ?

Elles ont été menées dans le cadre d’une thèse soutenue fin 2024 par Clément BONNEFOY-CLAUDET sur les matières organiques des sols forestiers du Morvan. Nous avons tenté de déterminer la sensibilité des sols vis-à-vis de la température en analysant des échantillons de sols du Mont Beuvray, qui présente une mosaïque d’essences forestières. La nature de la matière organique du sol a une incidence sur les micro-organismes. Les prélèvements ont été soumis en laboratoire à des températures de plus en plus élevées. Il est apparu que les émissions de CO2 des sols sont plus importantes sous les hêtres et les sapins pectinés que sous les pins douglas, et que la sensibilité à l’augmentation des températures est plus élevée sous les hêtres que sous les essences de résineux.

Olivier MATHIEU, Géochimiste de l’environnement, enseignant-chercheur au laboratoire Biogéosciences de l’Université Bourgogne Europe

Les échantillons de sols ont été prélevés sur le Laboratoire forestier du Mont Beuvray, porté par Bibracte-Grand Site de France, autour de 8 partenaires scientifiques et techniques, avec le soutien de l’Union européenne et la Région BFC. Ce dispositif vise à observer sur le moyen terme divers aspects de la forêt : ses sols, son eau et ses peuplements d’arbres, au regard de multiples enjeux : économiques, sanitaires, paysagers, touristiques, de biodiversité… afin d’adapter la gestion pour plus de résilience. Le projet a été conduit en conditions contrôlées de laboratoire et ses résultats demandent à être consolidés par des mesures in situ. C’est ce qui est entrepris depuis quelques mois, avec des systèmes automatisés qui enregistrent la respiration des sols sur le Mont Beuvray. Sur plusieurs années, pourront ainsi être observées les répercussions des variations saisonnières et des phénomènes extrêmes tels que des canicules ou des vagues de sécheresse.