Des passerelles entre recherche et industrie

Publié par Journal en direct, le 31 octobre 2025 280

Les laboratoires communs et autres structures partenariales associent de manière étroite la recherche et l’industrie, et font monter en maturité les projets technologiques.

Illustration avec quelques exemples issus de différents domaines dans l’Arc jurassien…

Souvent mis en place à l’issue de plusieurs années de collaboration entre un laboratoire de recherche et une entreprise, un LabCom est un modèle partenarial officiellement reconnu par un label, développant un programme scientifique à moyen ou long terme, et qui peut être alimenté par différentes sources de financements, notamment par le biais de crédits alloués par l’Agence nationale de la recherche (ANR).

Les laboratoires communs encadrent des projets à fort enjeu pour la recherche et pour l’industrie, et sont des outils privilégiés pour assurer le transfert de l’une vers l’autre.

« Le LabCom est un engagement fort, une déclaration officielle de la volonté de travailler ensemble. C’est une structure qui renforce les liens et qui favorise la visibilité du travail mené en commun », résume Nadège Courjal, enseignante-chercheuse en photonique intégrée à l’UMLP / Institut FEMTO-ST.

Des capteurs pour la détection de champs électriques intenses

Nadège Courjal est la coordinatrice pour l’UMLP de SYRAH-lab, conclu avec l’entreprise KAPTEOS de Sainte-Hélène-du-Lac (73), qui s’est achevé fin juillet après cinq ans d’une recherche collaborative mise au service d’applications dans des domaines tels que la santé et la défense.

Les compétences complémentaires des deux partenaires sont réunies pour répondre à la problématique de la détection de champs électriques intenses. Ces champs sont générés, par exemple, dans le cadre de traitements anticancéreux utilisant l’hyperthermie ou les plasmas froids, ou encore par les antennes relais utilisées pour les télécommunications. L’objectif est de mesurer et de cartographier ces champs électriques afin de mieux contrôler les dispositifs émetteurs, en vue de leur mise en conformité ou de leur optimisation.

KAPTEOS développe et commercialise des capteurs diélectriques, c’est-à-dire dépourvus de métaux, qui ne modifient pas les champs électriques lors de la prise de mesures. L’équipe de chercheurs dirigée par Nadège Courjal travaille à l’amélioration de la sensibilité et de la stabilité de ces capteurs, en recourant à la structuration de matériaux, une technique développée depuis plus de trente ans au département Optique de l’Institut FEMTO-ST.

(...)

Solutions informatiques pour le secours à la personne

Savoir où installer un nouveau centre de secours, pouvoir traduire en temps réel l’appel d’urgence d’une personne non francophone, prévoir des renforts au bon moment : c’est à ces questions essentielles, parmi d’autres, que répondent les solutions informatiques mises au point par le LabCom SADIAND.

SADIAND est un partenariat conclu entre le département DISC de l’Institut FEMTO-ST et la société lilloise SAD Marketing, sur la base des besoins et attentes formulés par les pompiers du SDIS 25. Le centre départemental était déjà impliqué dans le projet RESPONSE, consacré à la sécurité des hommes et des bâtiments ( voir l’article Pompiers connectés pour plus de sécurité, paru dans le journal en direct n°272, septembre-octobre 2017 ). Le périmètre s’élargit avec SADIAND, qui concerne quatre centres de secours en France, chacun doté de problématiques spécifiques. Les solutions développées pourraient se décliner à d’autres structures du domaine de la sécurité civile, et intéressent également l’hôpital.

« Le secours à la personne est devenu une priorité pour les pompiers, qui sont confrontés au vieillissement de la population en même temps qu’à une baisse de leurs effectifs volontaires, et parfois de leurs moyens matériels », explique Christophe Guyeux, informaticien au DISC et responsable du LabCom pour l’UMLP.

(...)

Courses cyclistes et scientifiques

Cyclisme et science forment depuis de nombreuses années une équipe gagnante à Besançon : la collaboration entretenue de longue date entre le laboratoire C3S de l’UMLP et l’équipe cycliste professionnelle Groupama-Française des jeux a abouti en 2019 à la création du LabCom LAME, une première dans le domaine du sport (voir les articles Chercheurs et sportifs, une équipe hors pair, n°283 juillet-août 2019, et Science cycliste, n°307 juillet-août 2023).

Lancé avec pour fil conducteur la performance, à ses origines principalement autour de recherches en biomécanique, il se prolonge depuis 2022 de façon originale entre neurosciences et réalité virtuelle : tolérance à l’effort et à la douleur, charge affective, force mentale s’ajoutent désormais à la liste des mots-clés qui guident les chercheurs, les doctorants et les étudiants impliqués dans des travaux entièrement consacrés au sport de haut niveau.

Au terme du projet initial, d’une durée de trois ans et ici doté d’un budget spécifique de l’Agence nationale de la recherche (ANR), le label LabCom reste acquis tant que la collaboration se poursuit, comme l’explique Alain Groslambert : « Le partenariat ne s’appuie plus sur un financement dédié, mais toujours sur l’exploitation des technologies, des équipements et des compétences développées dans le laboratoire de recherche et dans l’entreprise ».

(...)

Apprendre à pédaler à l’envers

Le vélo, c’est aussi la raison d’être du LabCom CITSAP , créé par le laboratoire SINERGIES et l’entreprise bisontine MTraining. Un vélo mis au point pour l’activité physique adaptée, et qui présente la particularité de faire pédaler… à l’envers.

Les bénéfices de ce pédalage, dit excentrique, ont été scientifiquement mis en évidence dès les années 1950 et donnent lieu à des développements cliniques depuis une quinzaine d’années. Contrairement au vélo classique qui demande d’appliquer une force musculaire sur les pédales pour créer le mouvement, sur un vélo excentrique les jambes tournent à l’envers, car elles cherchent à freiner un moteur qui entraîne les roues. De cette manière, les muscles se contractent en s’allongeant, et non en se rétrécissant comme c’est le cas en pédalant sur un vélo classique.

Ce type d’activité apparaît moins difficile physiquement : la demande énergétique est beaucoup moins importante que lors du pédalage classique, ce qui en fait une pratique particulièrement intéressante pour les personnes atteintes de pathologies cardiaques, pulmonaires ou de cancers, des patients fragilisés par la maladie mais pour qui l’exercice physique est recommandé.

« CITSAP nous fournit des moyens supplémentaires pour développer un vélo excentrique qui soit financièrement accessible pour les centres de rééducation ou les cabinets de kinésithérapie, sur la base d’un prototype que nous avons rendu fonctionnel, après un an à peine de collaboration », explique Laurent Mourot, qui codirige le LabCom pour la partie académique. Enseignant-chercheur en physiologie à l’UMLP / laboratoire SINERGIES, Laurent Mourot est aussi directeur de la plateforme EPSI , dont le plateau technique est dédié à la santé par l’activité physique.

(...)

Un simulateur de poumon pour la formation des soignants

Fabriquer des équipements pour une utilisation de routine en clinique, l’idée a également présidé au développement de Lusim, dans le cadre des dispositifs CRUNCH proposés par l’UTBM. Lusim est un « simulateur de poumon » dont l’observation et la manipulation donnent aux soignants la possibilité de se former, en amont des interventions qu’ils auront à réaliser à l’hôpital. Ce simulateur comporte un dispositif physique auquel s’ajoute un module de réalité virtuelle, pour un effet saisissant et très pédagogique.

L’idée est émise par deux médecins du service réanimation de l’hôpital Nord Franche-Comté, alors que sévit l’épidémie de COVID : l’afflux de patients en réanimation, pris en charge par des soignants également plus nombreux, et parfois peu formés aux techniques de ventilation, occasionne des délais de soin plus longs qu’à l’accoutumée.

Laurent Faivre et Jean-Sébastien Buvat, qui réfléchissent à la conception d’un outil de formation à la ventilation, intègrent alors le CRUNCH Maker Camp : la compétition de type Hackhaton fait plancher pendant 48 heures des étudiants, des chercheurs et des industriels autour de sujets de R&D. L’équipe remporte le premier prix de cette édition 2021, qui, doté de 3 000 €, lui permet de poursuivre l’aventure au CRUNCH Lab.

(...)

L’horlogerie suisse se mobilise pour la micro-usine

Concept audacieux développé depuis plusieurs années au MicroLeanLab de la Haute Ecole Arc, la micro-usine réussit à fédérer trois grands groupes horlogers suisses dans un même consortium. Confiants dans le système de production innovant imaginé par les chercheurs et ingénieurs de l’école, intéressés par la rupture technologique qu’il promet, les géants Swatch Group, Rolex et Richemont ont choisi d’unir leurs forces dans une collaboration inédite, mise au service de l’avancement du projet. Un partenariat débuté en 2019, et pour l’instant reconduit jusqu’à 2028.

Le MicroLeanLab est la plateforme où est assuré le développement de la micro-usine, et qui fait naître bien des espoirs industriels autour d’un prototype prenant la forme d’une grande étagère en bois de 3 x 3 m. Neuf mètres carrés et autant de cases correspondant à des blocs technologiques, chacun investi d’une opération de microfabrication pour l’horlogerie : deux microfraiseuses, une machine pour le dépôt de laques de protection et deux autres assurant des prises de mesures sont aujourd’hui opérationnelles. Les procédés de protection contre l’oxydation, de décoration au laser et de garnissage sont en cours de développement.

Le concept de micro-usine repose sur deux termes-clés : asynchronisation et autonomisation. Et sur l’expertise et la compétence de ses inventeurs et développeurs, dont l’idée était à l’origine de mettre au point un système de production de dimensions proportionnelles à celles des objets qu’il fabrique.

La Micro 5 est une illustration réussie de ce concept innovant : 250 de ces microfraiseuses équipent aujourd’hui des ateliers de fabrication, dix ans après la présentation d’un premier prototype. Un succès technique et commercial pour cet outil de production dont l’encombrement ne dépasse pas celui d’une machine à café, à la consommation énergétique réduite, et qui assure un taux de rendement synthétique (TRS) de 85 %.

(...)

Blocs technologiques pour applications biomédicales

La micro-usine a apporté les preuves de son intérêt et de sa viabilité, son développement peut s’accompagner de déclinaisons pour des applications autres que les microtechniques : le domaine biomédical est un nouveau défi pour l’équipe du MicroLeanLab !

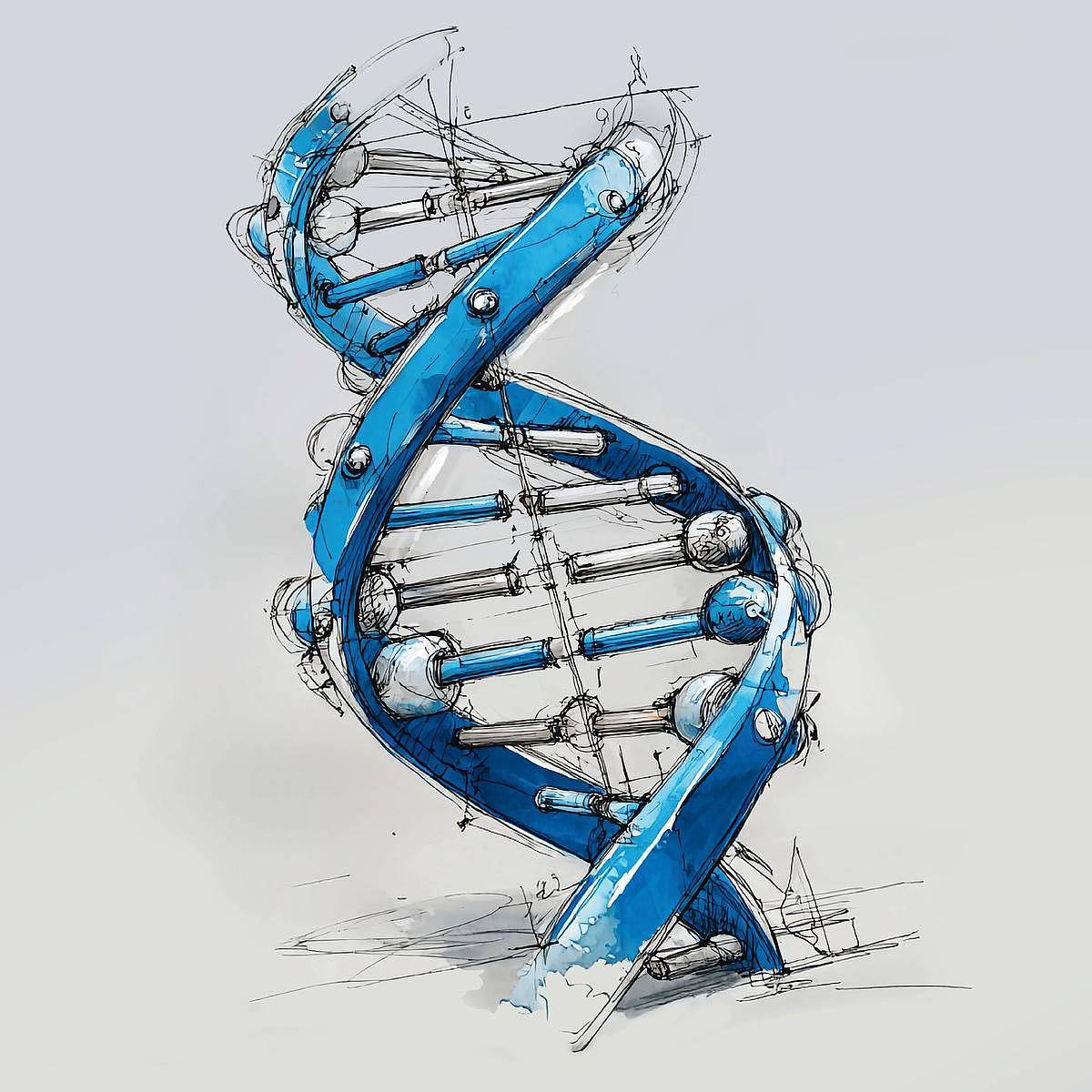

Dans le projet européen DNAMIC, les chercheurs travaillent au stockage de données sur de l’ADN de synthèse (voir l’article L’ADN de synthèse, solution pour le stockage des données, paru dans le journal en direct n°310, janvier-février 2024).

L’objectif ? Assurer la sauvegarde de l’information à long terme, sur des supports de faible volume et sans consommation d’énergie. L’ADN de synthèse est le candidat idéal pour répondre à ces exigences.

La démarche est comparable à celle qui prévaut en informatique : les lettres A, T, G, C, qui correspondent aux composants de base de l’ADN, se substituent au système binaire organisé en 0 et 1 pour encoder l’information. La technologie est révolutionnaire : elle laisse envisager, selon les spécialistes, de pouvoir stocker toutes les données actuellement conservées sur des supports informatiques à travers le monde, dans le volume d’une boîte à chaussures !

Les grands noms de l’industrie européenne, fabricants de disques durs, de barrettes RAM et autres produits de la data science sont engagés dans la DNA Data Storage Alliance, qui traite tous les aspects de cette technologie de stockage. « Le stockage sur ADN est réputé inaltérable pendant cinq siècles, si les conditions de conservation, comme la protection aux UV, sont respectées. Si les molécules sont encapsulées de manière étanche, le délai peut atteindre des milliers d’années », explique Florian Serex, qui au MicroLeanLab travaille au coude à coude avec Jérôme Charmet, spécialiste en ingénierie biomédicale à la HE-Arc.

(...)

Extraits du dossier à retrouver sur le journal En direct n°320.

Illustrations : Gwladys Darlot.