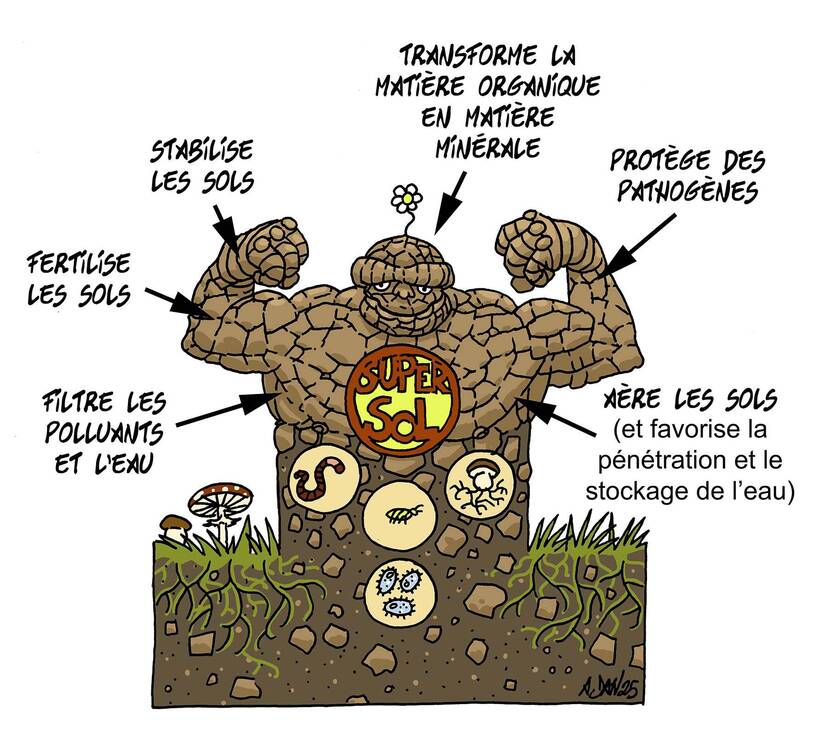

Les superpouvoirs des micro-organismes du sol

Publié par Bourgogne-Franche-Comté Nature, le 29 avril 2025 910

Sans sa biodiversité microbienne à la fois minuscule mais gigantesque, le sol et toutes ses fonctions essentielles s’effondrent.

Qui sont les micro-organismes du sol ?

Ils sont par définition microscopiques, de l’ordre du micromètre ou de la dizaine de micromètres. À Dijon, nous menons des recherches sur les bactéries, organismes unicellulaires, dont la cellule est dépourvue de noyau et dont le matériel génétique simple s’adapte assez rapidement, ainsi que sur les champignons. Ce que l’on nomme couramment « champignon » n’est en fait que la fructification produite par certaines espèces, dont ne sont capables qu’à peine 10 % des champignons. Les autres, majoritaires, restent sous forme de filaments microscopiques. Ils se multiplient avec des spores ou en explorant le sol par ramifications de filaments microscopiques. Il existe aussi des levures unicellulaires. 1 g de sol contient plusieurs milliards de bactéries et millions de champignons. La biodiversité microbienne du sol est par ailleurs aussi représentée par des protistes et des virus, encore très peu étudiés.

Pourquoi la baisse de la diversité microbienne altère les fonctions du sol ?

Dans leur immense diversité, bactéries et champignons jouent chacun un rôle complémentaire. Ils remplissent de grandes fonctions qui alimentent les fameux « services écosystémiques ». Ce sont les seuls aptes à transformer la matière organique en matière minérale, ce qui participe à la fertilisation naturelle des sols. Ils garantissent aussi une stabilité de la structure du sol : en collant les matières minérales entre elles, ils forment des agrégats dont ils habitent les parties vides, apportant au sol une aération et une « réserve utile » pour la rétention d’eau. Ils dégradent les polluants et agissent comme des filtres biologiques sur les eaux traversant le sol. Lorsqu’ils sont abondants et diversifiés, ils empêchent d’autres organismes exogènes pathogènes de s’implanter, créant un effet barrière. On comprend donc combien il est important de stimuler leur diversité, notamment en agriculture !

Qu’est-ce qui influence l’abondance et la diversité microbienne du sol ?

Comme on le constate dans l’Atlas français des bactéries du sol et dans l’Atlas français des champignons du sol, le premier paramètre est le type de sol : la teneur en sables, en limons et en argiles, le pH*, et la quantité et qualité de matière organique. Pour les champignons, le facteur climatique entre aussi en compte. Le changement climatique actuel pourrait avoir des répercussions à moyen terme. Enfin, l’usage du sol est capital.

Lionel RANJARD, Directeur de recherches à l’INRAE de Dijon, coordinateur d’EcoVitiSol

Les micro-organismes sont plus nombreux et divers dans les sols des milieux naturels ou semi-naturels, les forêts et prairies. Leur abondance et leur richesse diminuent dans les sols cultivés, surtout ceux soumis à des biocides, à une couverture végétale insuffisante et à des labours intensifs. Les viticultures sont particulièrement concernées en Bourgogne, car elles sont très travaillées mécaniquement, présentent peu de couverture végétale pérenne et diversifiée et reçoivent des pesticides. On pourrait penser que le maraîchage est plus propice à cette biodiversité microbienne que les grandes cultures, mais il est très agressif pour le sol, généralement énormément travaillé au rythme des cultures successives au fil de saisons. Même dans les jardins potagers privatifs, une bêche peut déjà s’enfoncer à 30 cm de profondeur, ce qui détruit les agrégats. Quant aux sols urbains, il ne reste plus grand-chose sous les surfaces artificialisées. Pour celles qui ne le sont pas, le piétinement répété contraint le sol dans sa porosité.